日本で「丈夫で長持ちする」家の条件はは3つ。

地震、白アリ、湿気、これまでもお伝えした通りです。

そのうちの一つ目は、地震に強いこと。

ではどうすれば良いのか?

耐震等級、構造計算書、地盤調査、地盤改良、、、様々ありますが、

今回は耐震等級についてお話しします。

耐震等級とは国が定める建築基準法でどの位の地震に対して

建物が倒壊しないかという基準になります。

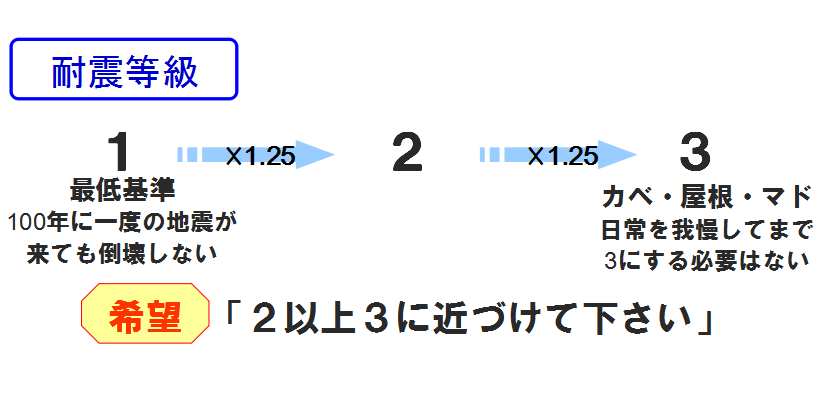

耐震等級 1 は建築基準法で定める最低基準で、

100年に一度の地震が来ても倒壊しない強度ということです。

これをクリヤーしないと確認申請が許可に成らず、住宅の建築はできません。

耐震等級 1 は、あくまでも最低基準です。

耐震等級 1 の1.25倍が耐震等級 2 になります。

さらにこの耐震等級 2 の1.25 倍が耐震等級 3 になります。

となると、、、やっぱり耐震等級 3 でないとだめだ !

、、、とはなりません。

耐震等級 3 の場合は、壁の多さや屋根・屋根など、日常の生活にも

制限が掛かるような我慢を強いられることになってしまいます。

例えば、南側の窓は大きく取れずに小さくするしか仕方がありません。

これでは明るく開放感のある室内にはなりません。

そこまで我慢して耐震等級 3 を確保する必要はないと私は考えています。

耐震等級 2 以上かつ 3 に近付ける方法が最良と考えます。

では、どうすればいいのか、、、。

プラス α の構造・耐震対策を行います。

私がお薦めするのは、伝統工法と制震ダンパーなどの柔構造的な

考え方の耐震補強です。

特に伝統工法の長ほぞ込み栓工法などは、

理に適った方法で昔から京都や奈良の寺社建築で用いられて来た、

地震に強い構造補強方法です。

ただ残念ながら、現在の国が定める建築基準法では、

そのままでは構造補強方法と認められておりません。

個別の大変手間の掛かる方法を用いなければならないので

広く使われることが少なくなっています。

残念ですが、、、。

しかし、、、このことがプラス α の耐震になることは間違いありません。

制震ダンパーも揺れの力を摩擦や油圧の熱エネルギーで吸収して

地震の揺れを緩和させ有効です。

このような対策で、地震強い丈夫で長持ちする

耐震等級 2 以上、3 に近付き、3 以上とも言える耐震強度が確保できる訳です。

耐震等級は、2 以上、3 に近づける!

これを実践してください。お願いします。

私たちがグランフロント大阪で開催する

「家づくり計画セミナー」では、このようなこともお話ししています。

生涯で一番大きな買い物「家・住宅」ですから自分自身でしっかり勉強して、

絶対に失敗しない「家づくり・住宅購入」をしなければなりません。

お気軽にご参加ください。

となると、、、やっぱり耐震等級 3 でないとだめだ !

、、、とはなりません。

耐震等級 3 の場合は、壁の多さや屋根・屋根など、日常の生活にも

制限が掛かるような我慢を強いられることになってしまいます。

例えば、南側の窓は大きく取れずに小さくするしか仕方がありません。

これでは明るく開放感のある室内にはなりません。

そこまで我慢して耐震等級 3 を確保する必要はないと私は考えています。

耐震等級 2 以上かつ 3 に近付ける方法が最良と考えます。

では、どうすればいいのか、、、。

プラス α の構造・耐震対策を行います。

私がお薦めするのは、伝統工法と制震ダンパーなどの柔構造的な

考え方の耐震補強です。

特に伝統工法の長ほぞ込み栓工法などは、

理に適った方法で昔から京都や奈良の寺社建築で用いられて来た、

地震に強い構造補強方法です。

ただ残念ながら、現在の国が定める建築基準法では、

そのままでは構造補強方法と認められておりません。

個別の大変手間の掛かる方法を用いなければならないので

広く使われることが少なくなっています。

残念ですが、、、。

しかし、、、このことがプラス α の耐震になることは間違いありません。

制震ダンパーも揺れの力を摩擦や油圧の熱エネルギーで吸収して

地震の揺れを緩和させ有効です。

このような対策で、地震強い丈夫で長持ちする

耐震等級 2 以上、3 に近付き、3 以上とも言える耐震強度が確保できる訳です。

耐震等級は、2 以上、3 に近づける!

これを実践してください。お願いします。

私たちがグランフロント大阪で開催する

「家づくり計画セミナー」では、このようなこともお話ししています。

生涯で一番大きな買い物「家・住宅」ですから自分自身でしっかり勉強して、

絶対に失敗しない「家づくり・住宅購入」をしなければなりません。

お気軽にご参加ください。

地震に強く、心地よい家って・・・?

↓ ↓ ↓

【7/23(土)残2席】グランフロント大阪開催 「家づくり計画」セミナー

↓↓ 詳しくはこちらのイベントページをご覧ください ↓↓

地震に強く、心地よい家って・・・?

↓ ↓ ↓

【7/23(土)残2席】グランフロント大阪開催 「家づくり計画」セミナー

↓↓ 詳しくはこちらのイベントページをご覧ください ↓↓

![]() ]]>

]]>